Refroidissement à eau (1- Théorie)

Le refroidissement liquide

Alors que traditionnellement, on utilisait l’air ambiant en tant que caloporteur pour dissiper la chaleur produite, l’eau semble aujourd’hui plus appropriée du fait de dégagements calorifiques de plus en plus importants. Ce type de système est en fait dérivé de ceux de l’industrie du moule où il est nécessaire de refroidir la pièce moulée très efficacement et très rapidement. Notons aussi que ce système existe depuis plus de vingt ans d’âge dans les systèmes informatiques que ce soit par le biais d’échangeurs thermiques, ou par immersion totale des composants dans le caloporteur (avec contact physique direct) dans les anciens calculateurs CRAY et IBM où les caloporteurs employés étaient des liquides Fluorocarbonés. Il faut donc s’enlever de l’esprit les risques de fuite ou de dommage provoqués de tels systèmes, conçus pour les industries de pointe, totalement autonomes et sans entretien, pensés pour fonctionner toute la durée de vie de la machine et ne présentant absolument aucun risque pour une machine particulière.

Le but de ce type de système est donc d’emmagasiner la chaleur au moyen du caloporteur (ici l’eau) et d’emmener celui-ci jusqu’à un dispositif permettant au caloporteur de se décharger de cette chaleur emmagasinée, tout ceci dans un circuit totalement fermé et hermétique. Le liquide ayant la plus grande conductivité à l’état naturel est l’eau. Ce pouvoir peut-être éventuellement amélioré par certains additifs spécialisés (utilisés dans la compétition automobile) mais tout autre ajout (antigel, antitartre…) baissera sa conductivité. C’est pourquoi, le meilleur choix se révèle être l’eau déminéralisée qui élimine aussi bien les problèmes de tartre que de conduction de courant électrique.

En résumé il nous faut donc :

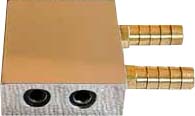

Un échangeur placé sur le CPU

permettant de transmettre la chaleur produite par celui-ci au caloporteur. Il s’agit

d’un organe avec de l’eau en entrée aussi bien qu’en sortie, un échangeur

eau/eau. Usuellement, on appelle cet échangeur, échangeur interne. Celui absorbe la

chaleur du CPU par contact avec celui-ci (par conduction) c’est pourquoi il faudra

s’assurer d’utiliser pour cet échangeur un matériau à très fort

conductivité et limiter au maximum le distance entre le corps chaud et le caloporteur. Il

existe plusieurs types d’échangeurs internes, physiquement en fonctionnellement

différents. Cependant, comme dans toutes les autres industries qui utilisent ce type de

refroidissement, un échangeur constitué en interne d’un serpentin donnant un trajet

précis à l’eau se révèlera dans tous les cas plus efficace que tout autre

système à flux non guidé.

Un échangeur placé sur le CPU

permettant de transmettre la chaleur produite par celui-ci au caloporteur. Il s’agit

d’un organe avec de l’eau en entrée aussi bien qu’en sortie, un échangeur

eau/eau. Usuellement, on appelle cet échangeur, échangeur interne. Celui absorbe la

chaleur du CPU par contact avec celui-ci (par conduction) c’est pourquoi il faudra

s’assurer d’utiliser pour cet échangeur un matériau à très fort

conductivité et limiter au maximum le distance entre le corps chaud et le caloporteur. Il

existe plusieurs types d’échangeurs internes, physiquement en fonctionnellement

différents. Cependant, comme dans toutes les autres industries qui utilisent ce type de

refroidissement, un échangeur constitué en interne d’un serpentin donnant un trajet

précis à l’eau se révèlera dans tous les cas plus efficace que tout autre

système à flux non guidé.

Un dispositif

d’évacuation de la chaleur. Celui-ci a pour but de défaire le caloporteur de la

chaleur qu’il aura accumulé lors de son passage dans l’échangeur interne. Il

existe de nombreux types de dispositifs remplissant ce rôle. La plupart du temps, et

comme c´est le cas dans une voiture, on utilise un échangeur de type air/eau (eau

refroidie par l’air ambiant par convection forcée). Ce type d’échangeur est

très efficace, relativement peu coûteux quand on sait bricoler mais a pour désavantage

de nécessiter souvent l’emploi de deux ventilateurs pour une efficacité optimale.

Parmi ce type d’échangeurs, il y’a encore plusieurs sous-types

d’échangeur air/eau. Ceux employant un nid d’abeille (comme ceux de vos

voitures), des simples tours de tuyaux de cuivre enroulées et ventilées ou encore un

disque de tuyaux de cuivre enroulés et ventilées. Parfois on voit même des serpentins

de cuivre (comme ceux utilisés à l’arrière de votre réfrigérateur) utilisés de

manière passive et donc non ventilés. Cette solution peut s’avérer satisfaisante

dans bien des cas, même pour de gros overclockings sous réserve qu’ils

n’emploient pas de plaques à effet Peltier qui doubleront au minimum la chaleur à

dégager. Dans des systèmes informatiques très denses l’eau utilisée pour le

refroidissement des CPUs et elle-même refroidie par un circuit liquide secondaire qui

peut faire entrer en jeu un liquide parfois réfrigéré.

Un dispositif

d’évacuation de la chaleur. Celui-ci a pour but de défaire le caloporteur de la

chaleur qu’il aura accumulé lors de son passage dans l’échangeur interne. Il

existe de nombreux types de dispositifs remplissant ce rôle. La plupart du temps, et

comme c´est le cas dans une voiture, on utilise un échangeur de type air/eau (eau

refroidie par l’air ambiant par convection forcée). Ce type d’échangeur est

très efficace, relativement peu coûteux quand on sait bricoler mais a pour désavantage

de nécessiter souvent l’emploi de deux ventilateurs pour une efficacité optimale.

Parmi ce type d’échangeurs, il y’a encore plusieurs sous-types

d’échangeur air/eau. Ceux employant un nid d’abeille (comme ceux de vos

voitures), des simples tours de tuyaux de cuivre enroulées et ventilées ou encore un

disque de tuyaux de cuivre enroulés et ventilées. Parfois on voit même des serpentins

de cuivre (comme ceux utilisés à l’arrière de votre réfrigérateur) utilisés de

manière passive et donc non ventilés. Cette solution peut s’avérer satisfaisante

dans bien des cas, même pour de gros overclockings sous réserve qu’ils

n’emploient pas de plaques à effet Peltier qui doubleront au minimum la chaleur à

dégager. Dans des systèmes informatiques très denses l’eau utilisée pour le

refroidissement des CPUs et elle-même refroidie par un circuit liquide secondaire qui

peut faire entrer en jeu un liquide parfois réfrigéré.

Un dispositif permettant de

créer le cycle du caloporteur… plus simplement une pompe. Immergée dans un

réservoir ou externe celle-ci crée le cycle du liquide et l’emmène vers

l’échangeur interne puis l’échangeur externe et ainsi de suite d’ou

l’aspect autonome et perpétuel du circuit. Sont souvent utilisées des pompes

d’aquarium immergées dont le débit varie de 400l/h à 1200l/h et qui restent la

plupart du temps inaudibles. L’emploi de pompes externes peut économiser celui

d’un réservoir d’eau mais elles sont souvent plus difficiles à trouver et

surtout plus bruyantes.

Un dispositif permettant de

créer le cycle du caloporteur… plus simplement une pompe. Immergée dans un

réservoir ou externe celle-ci crée le cycle du liquide et l’emmène vers

l’échangeur interne puis l’échangeur externe et ainsi de suite d’ou

l’aspect autonome et perpétuel du circuit. Sont souvent utilisées des pompes

d’aquarium immergées dont le débit varie de 400l/h à 1200l/h et qui restent la

plupart du temps inaudibles. L’emploi de pompes externes peut économiser celui

d’un réservoir d’eau mais elles sont souvent plus difficiles à trouver et

surtout plus bruyantes.

Contenus relatifs

- [+] 10/04: be quiet! lance les Dark Rock 4 et ...

- [+] 28/02: Un pack 3 ventilateurs à 110$ chez ...

- [+] 16/10: Noctua se lance dans la couleur !

- [+] 21/09: ''Carte'' fille avec trois 80mm che...

- [+] 14/06: be quiet! lance le Shadow Rock TF2

- [+] 14/06: L'Hyper 212 en version LED Turbo

- [+] 06/06: Computex: Les nouveaux ventirads No...

- [+] 06/06: Computex: Noctua présente son futur...

- [+] 28/04: Intel conserve le montage LGA 2011 ...

- [+] 05/04: Comparatif de 19 ventirads haut de ...